TRIBUNE accueille mes points de vue convivialistes liés à l'actualité.

ARCHIVES 2016

Fidel Castro: la fin du dernier mythe? -- (30 Novembre)

APE : l’ouverture forcée remplace la Coopération -- (15 Novembre)

De bonnes raisons de s'inquiéter du Ceta -- (1er Novembre)

Alstom à Belfort, enjeu d’une bataille mondiale -- (28 Septembre)

Des « 30 Glorieuses » aux « 30 Merveilleuses » …. -- (6 Septembre)

Pour un Grenelle du Travail -- (19 Juillet)

Emploi, croissance : les limites de la loi Travail -- (22 Mars)

Pour sauver l'agriculture, il faut rétablir des quotas de production -- (5 Mars)

Agriculture : pour sortir de l'impasse -- (27 Janvier)

Croissance: pour un nouveau cap

Tribune publiée dans Ouest-France le 19 décembre 2016Pourquoi nous promettent-ils tous, de Mélenchon à Macron en passant par Fillon et Valls, sans oublier Le Pen, le retour de la croissance ? Certes, chacun a sa potion originale qu’il (ou elle) pense meilleure que celle administrée par l’actuel président Hollande. Mais pourquoi garder le cap sur la croissance alors que, pour sûr, cette croissance sera molle ?

Depuis la crise de 2008, même si la plupart des grandes banques renflouées par les Etats font à nouveau des profits – comme les banques françaises dont le tiers des profits se fait dans les paradis fiscaux- et même si les Bourses sont optimistes, la situation financière est en fait douteuse et la croissance atone. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé ses plus grands doutes sur l’état de santé réel des banques européennes. Ses prévisions de croissance pour les pays « avancés » restent sous les 2%.

Les faits sont là et il y a une explication de fond. Elle a été donnée par Robert Gordon et reprise par le FMI, en juin 2016, sous le titre « la fin de l’âge d’or », celui de l’ère industrielle. Nous n’aurons plus cette croissance qui, aux Etats-Unis – comme en France- a élevé l’espérance de vie de 45 ans en 1870, à plus de 70 ans en 1970. Les deux premiers âges de l’industrie, de la vapeur et de l’acier, ont transformé les conditions matérielles de vie et de travail du plus grand nombre dans les pays avancés : nourriture, logement, transports, télécommunications, éducation, distractions, sports et culture, soins de santé.

En revanche, après 1970, si les innovations du troisième âge industriel (l’électronique et les technologies de l’information) ont bien apporté quelques améliorations aux objets de la vie courante, elles n’ont pas amené de rupture. C’est avant 1970 que le train, l’avion, l’automobile, le réfrigérateur, la machine à laver, le téléviseur et le téléphone, la grande distribution avaient changé radicalement l’organisation des bases de la vie matérielle.

Certes les innovations du numérique apportent plus de confort à des modalités préexistantes et offrent quelques années d’espérance de vie en plus. Mais leur impact technique le plus fort, sur la performance productive et l’emploi, se révèle socialement négatif. Les innovations ont toujours été des destructions créatrices, mais cette fois la balance est négative, elles sont destructrices nettes d’emplois.

Qui plus est la croissance de la productivité diminue dans tous les pays avancés depuis 1975. Et rien ne permet d’inverser la tendance. Les entreprises ne s’y trompent pas et l’investissement net, aux Etats-Unis comme en Europe, après avoir stagné entre 2000 et 2008, décline comme le montre un rapport de l’OCDE de 2015.

Il est donc urgent de se mobiliser pour avancer dans une nouvelle direction : celle de l’amélioration de la qualité de vie et de la cohésion sociale. Ce cap ne sera pas atteint par la croissance et la promesse faite à chacun d’un meilleur niveau de vie avec un emploi salarié à 35 ou 40 heures par semaine. Beaucoup ont l’intuition de son impossibilité : c’est ce que révèlent les propositions nommées diversement mais qui toutes veulent donner à chacun un revenu de base non lié au travail.

Ce genre de proposition est loin d’être suffisant, car changer de cap exige de répondre au défi de savoir organiser la société dans une économie en état stationnaire (cf les travaux d’Herman Daly). Quiconque proposera le changement de cap nécessaire devra organiser une grande mobilisation nationale pour relever collectivement ce défi.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes 1.

Retour haut de page

Fidel Castro: la fin du dernier mythe?

Tribune publiée dans Ouest-France le 30 novembre 2016Mme Thatcher l’avait proclamé : « il n’y a pas d’alternative au libre marché ». Des propos confirmés par la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS. Seul Fidel Castro maintenait le mythe. Cuba résistait au marché libre. Ceci malgré les énormes difficultés rencontrées par la perte du soutien d’une URSS disloquée et le renforcement du blocus américain.

Pourquoi cela a-t-il été possible ? Comment le régime Castriste, avec ses spécificités, a-t-il finalement tenté, depuis dix ans d’organiser sa propre version hybride du marché et de la solidarité ?

Avant la révolution, les Cubains, sous une dictature alliée des Etats-Unis, vivaient tout aussi miséreux et exploités que leurs voisins d’Haïti ou de la République Dominicaine. Fidel Castro a imposé un régime totalitaire. Son éthique de la solidarité n’acceptait aucune dissidence. Nul ne pouvait critiquer la révolution et le régime en dehors des comités de quartier. La propriété privée a été abolie, le régime était celui du parti unique. Les dissidents étaient emprisonnés, souvent torturés, parfois fusillés. Le pays a compté jusqu’à 70 000 prisonniers politiques. Amnesty a été expulsée, et l’opinion publique internationale a condamné le non-respect des droits de l’homme.

Pourtant le peuple ne s’est pas soulevé en masse comme en d’autres lieux. Pourtant les trois derniers papes ont rendu visite à Fidel Castro, et pas seulement parce que les prêtres et les Eglises n’ont pas été poursuivis pour propagation de la religion. La raison en est la réelle solidarité sociale qui a prévalu à Cuba au bénéfice de tous. A la différence de bien des pays plus ou moins « libres », il n’y a eu, à Cuba ni enrichissement éhonté des élites ni montée des inégalités mais au contraire élévation des conditions matérielles de vie pour le plus grand nombre.

Cette réalité est objectivée dans les indices de développement humain publiés par les Nations-Unies encore en 2014. Alors que les pays voisins sont au 101e rang, pour la République Dominicaine et au 163e, pour Haïti, Cuba est loin devant, au 67e rang. Avant la Turquie (72e), l’Ukraine (81e), la Thaïlande (93e), la Tunisie (96e), le Vietnam (116e), le Maroc (126e) ou le Cameroun (153e).

Les biens communs à Cuba y sont de qualité et gratuits – ce qui réduit le montant nécessaire de revenus monétaires. Tous les Cubains ont eu plein accès à l’éducation, à la culture, à la santé et ont partagé les biens matériels, certes parfois rares : l’abondance y est frugale. L’espérance de vie y est de 79 ans, comparable à celle des pays riches. La science cubaine est au top mondial, par exemple en médecine, en agro-bio-technologies, en climatologie.

Seul pays à être sorti du sous-développement sans avoir fait monter les inégalités, Cuba affronte depuis dix ans le défi de restaurer les libertés et de construire une hybridation de la solidarité avec le marché. Ces dernières années Fidel Castro s’était convaincu que la délibération, la négociation, pouvaient domestiquer le marché. Comme il lui a été possible de faire négocier la paix par les révolutionnaires colombiens (Farc), avec leur gouvernement de droite, Cuba devait négocier avec les Etats-Unis. Persuadé que la solidarité y gagnerait et que le libre marché devrait reculer pour faire face à l’étendue de la pauvreté et au désastre écologique mondial. Pour lui, il fallait tenir bon sur la solidarité : Hasta la victoria, Siempre !

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes 1.

Retour haut de page

APE : l’ouverture forcée remplace la Coopération

Tribune publiée sur altersocietal le 15 novembre 2016La France officielle n’entend pas être redevable de ce que subirent des millions de Noirs réduits en esclavage ou de ce que des millions d’êtres humains aient été colonisés sans ménagement et les ressources de leurs territoires exploitées au bénéfice de la métropole. Laissant le passé au passé, le Général de Gaulle avait en revanche décidé en 1959 que l’avenir devait être construit en commun et que la coopération était une obligation impérative.

La France se devait d’aider les jeunes nations selon le terme de ce grand économiste, François Perroux, co-fondateur de la revue Economie et Humanisme, et du concept de développement. Il signifiait par-là, la nécessité de contribuer à l’élévation générale du niveau de vie matérielle des populations, pour permettre à chaque habitant de ces territoires d’y trouver du travail et de s’y épanouir dans des conditions dignes des progrès que l’humanité connait depuis la révolution industrielle.

Au-delà de ce que prévoyait comme association le traité de Rome en 1957, la France gaullienne a été à l’initiative de la convention de Yaoundé signée par l’Europe en 1963. Celle-ci a été suivie de plusieurs autres faisant des relations entre l’Europe et les pays dits ACP (anciennes colonies d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique) un modèle mondial pour la coopération Nord-Sud. Cette coopération était en France portée politiquement par un ministère de la coopération de plein exercice de 1959 à 1999, avec de grands ministres de droite comme de gauche, comme le furent par exemple Yvon Bourges et Pierre Abelin ou Jean-Pierre Cot et Charles Josselin.

Avec le 21ème siècle, le souci de la coopération est confié à un secrétariat d’Etat attaché au Ministère des affaires étrangères, et à une direction dite d’abord « de la coopération internationale et du développement ». Elle devient en 2009 direction « de la mondialisation, du développement et des partenariats ». Des partenariats dans l’esprit des APE, accords de partenariats économiques par lesquels l’Europe, convertie à la généralisation du libre-échange promue par l’OMC, remplace les anciennes conventions avec les pays ACP. Les APE signent la soumission du modèle européen à la mondialisation néo-libérale de la compétition généralisée.

La négociation forcée des APE pour remplacer les anciennes conventions a été lancée en 2000 pour ouvrir l’Afrique, les ACP à la mondialisation. Malgré les résistances des petites paysanneries et des sociétés civiles locales, l’Europe a imposé la date butoir de 2014 pour aboutir. Les gouvernements locaux, dont on sait le degré de dépendance vis-à-vis de l’Europe, de la France, ont dû accepter mais rechignent encore à signer des accords qui sont pour eux du type de ce qu’est le TAFTA que la France dit refuser pour elle et l’Europe, vis-à-vis des Etats-Unis. Le seul adoucissement proposé par la France à l’ouverture des frontières exigée par l’Europe, a été de remplacer la libre ouverture progressive à 80% des produits européens en 15 ans à une ouverture pour 75% des produits en 20 ans.

Ceci n’est pas coopérer à l’industrialisation des ACP qui ont besoin de soutiens et de protections pour y améliorer les conditions matérielles de vie du plus grand nombre. Ce n’est pas ainsi qu’au Mali et au Sénégal, par exemple, tous pourront peu à peu bien vivre sur leurs territoires et ne pas rêver de franchir des déserts et la méditerranée pour rejoindre une Europe qui se ferme. Si nous ne restaurons pas l’esprit et la pratique de la coopération, la solidarité internationale s’épuisera à panser les maux de la mondialisation et de l’immigration.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes 1.

Retour haut de page

De bonnes raisons de s'inquiéter du Ceta

Tribune publiée dans Ouest-France le 1er novembre 2016La signature du Ceta, le traité de libre-échange avec le Canada, a été retardée par la forte réticence de la Wallonie. Pourtant les experts font miroiter que l’accord serait source d’une forte croissance. Durant les neuf années de négociation qui ont abouti à la création de l’Organisation mondiale du commerce, en 1995, la même promesse avait été faite. Et non tenue : la croissance mondiale n’a pas cessé de ralentir.

Même avec la signature du Ceta et du Tafta (son équivalent pour les échanges avec les États-Unis), la croissance resterait atone. Nous sommes loin des Trente glorieuses, période d’expansion économique traversée sans OMC ni Ceta ou Tafta. Certes, cette croissance des pays riches s’est faite en important (exploitant) les ressources naturelles « outre-mer » et en y exportant nos produits, parfois les armes à la main, dans des pays récalcitrants que nous forcions à ouvrir leurs frontières.

Si cet échange international a favorisé les pays riches, c’est en résistant à ses règles que des pays pauvres, indépendants, ont commencé à rattraper l’abondance matérielle occidentale. Car ce n’est pas le libre-échange international qui est le réel moteur de la production et de sa croissance, ce sont les innovations qui permettent de répondre à des besoins réels et d’en créer de nouveaux.

A l’échelle de la planète, après 250 années de fonctionnement, la brillante évolution industrielle a atteint son apogée. L’ouverture totale des frontières n’y changera rien. Plusieurs arguments plaident pour un retour à la position raisonnable d’Adam Smith, le père de l’économie politique. Le commerce entre nations, écrivait-il, doit concerner les surplus : exporter ce que l’on produit en sus de la consommation nationale et importer ce que nous ne pouvons produire.

Cheminer vers cette position permettrait d’éliminer progressivement un pourcentage élevé du commerce actuel de marchandises et, donc, de réduire les coûts des transports et leurs conséquences sur l’environnement.

Un autre argument concerne le fait qu’entre pays inégaux, le libre-échange n’est pas favorable à tous, comme le disait le Nobel d’économie Maurice Allais. Pour le Ceta, par exemple, les différences entre agricultures canadienne et européenne conduisent à autoriser une importation massive de viande de bœuf. En avons-nous besoin au vu de nos excédents ? Le consommateur serait gagnant à court terme, en prix, les agriculteurs des perdants immédiats ; et à plus long terme ?

Le fondamentalisme de marché, appuyé sur une théorie économique hors-sol, a fait croire que la mondialisation serait heureuse et le jeu du marché gagnant-gagnant. L’opinion publique comprend désormais qu’il n’en est rien, que seules les régulations peuvent préserver la cohésion nationale et planétaire.

Les Wallons ont obtenu, sur la promesse d’un peu de régulation du Ceta, un projet de véritable Cour internationale pour traiter des litiges entre firmes multinationales et Etats. L’exemple des traités de libre échange en place montre en effet que le système prévu conduit en général à condamner les Etats.

Ce petit plus ne règle pas les questions de fond. En matière agricole, les Européens voudraient se nourrir sainement et sans OGM – ce n’est pas garanti au Canada-, tandis que nos agriculteurs font face à de grandes difficultés, dans le lait, l’élevage... Avec le Ceta, ce serait pire. Ce n’est donc pas le Ceta, ni plus de marché qui est espéré de Bruxelles, mais une véritable politique agricole !

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes 1.

Retour haut de page

Alstom à Belfort, enjeu d’une bataille mondiale

Tribune publiée dans Ouest-France le 29 septembre 2016La France a été longtemps, avec d’autres, un pays qui imposait sa loi et ses champions au reste du monde, avec des secteurs d’excellence, soutenus par l’Etat. Mais les voilà soumis à une pression mondiale d’une ampleur et d’une intensité croissantes. Alstom est sur un des terrains de cette bataille planétaire. Fermer, ou maintenir quelque temps Belfort, ne permet pas de gagner la bataille.

Faut-il tenter le patriotisme industriel ? Ce n’est qu’un expédient, un recul derrière des barrières précaires. L’ancienne Alsthom avait été rachetée (1969) par la CGE, qui devint le fleuron national des télécommunications, du rail puis des chantiers navals, objet de toutes les attentions publiques. Renommée CIT-Alcatel, elle est nationalisée en 1982, privatisée en 1987, puis se « mondialise ».

Dite Alcatel-Alsthom, elle se recentre sur les télécoms et se sépare d’Alsthom. Côté Alcatel, la mondialisation signifie la dissolution dans Lucent, une entreprise américaine, qui, de déclins en déclins, malgré les soutiens publics français, est finalement rachetée (2015) par le finlandais Nokia. Alstom vient (2015), quant à elle, de lâcher une de ses branches à General Electric. Le patriotisme industriel avait accompagné de la même façon Péchiney le fleuron de l’aluminium ou encore Usinor, le fleuron de l’acier, jusqu’aux mêmes désastres. Pour sauver Alstom, et le reste de l’industrie française, il faut autre chose.

Comprenons cette bataille, ici, dans le rail et les TGV. La France a rejoint (1972), puis rattrapé (1981) le Japon – ce fut lui le pionnier en 1964- et ensuite a fait jeu égal avec de nouveaux concurrents européens et canadien (Bombardier). Tant que nous étions encore aux prises avec des pays avancés aux niveaux salariaux comparables et en vendant sur leurs marchés et sur ceux du reste du monde en retard technologique, pas de problème. Mais cela est fini. Les marchés sont dans le reste du monde où des pays ont rattrapé la technologie tout en maintenant des salaires bas.

La Chine a sorti en 2010 un TGV dit 100% chinois, entrant derechef dans la bataille mondiale. Avec une compétitivité coût – de la main d’œuvre et de l’acier entre autres- et technologique -par imitation et apprentissage et grâce au plus vaste réseau ferré à grande vitesse du monde (déjà près de 20 000 kms). Avec une firme géante la CRRC, d’une taille supérieure à celle d’Alstom, Siemens et Bombardier réunis, elle veut couvrir la planète de ses TGV. Elle a emporté en août 2016, un contrat avec l’Indonésie, elle a perdu de peu face à Alstom en Californie. Comme on le sait ce contrat fera tourner des usines en Amérique et pas en France.

Dans ces conditions, affirmons, avec le prix Nobel d’économie Maurice Allais, que le libre-échange non régulé, prôné par l’OMC et l’Union Européenne, est pour nous suicidaire. On ne peut subventionner une entreprise, on ne peut passer un marché public de gré à gré (Alstom s’est ainsi vu préférer un Allemand par la SNCF en juillet). Mais on peut devoir transférer la technologie et fabriquer localement. Alors ?

Il faut réguler la division internationale du travail, c’est-à-dire organiser de manière négociée et coopérative la répartition internationale des tâches de production, la diffusion des technologies et le développement. Et cesser de croire que les marchés peuvent être libérés de tout pouvoir et amener ainsi une situation optimale pour tous. Quittons l’idéologie fondamentaliste du marché comme l’appelle Stiglitz, un autre prix Nobel.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes.

Retour haut de page

Des « 30 Glorieuses » aux « 30 Merveilleuses » ….

Tribune publiée dans Ouest-France le 6 septembre 2016Après 1945, les « Trente glorieuses » bouleversèrent notre vie quotidienne. Les trente dernières années n’ont rien à leur envier : elles ont basculé nos vies dans le merveilleux.

Certes nous gardons la nostalgie de la forte croissance des années 1945-1975. L’urbanisation avec des logements de plusieurs pièces, dotées de toutes les commodités : chauffage central, réfrigérateur, machine à laver, chaîne hifi, téléviseur, aspirateur... C’est l’époque où le Français moyen part enfin en vacances, en train puis en voiture, bientôt en avion. Les enfants, filles et garçons passent le brevet puis le bac et vont à l’université. On étudie la musique, on fait du sport, du ski, de la voile, on fréquente les maisons de la culture. Les surprises parties, les festivals remplacent les guinguettes et les kermesses. Bref les trois-quarts de la population vivent peu à peu, matériellement, comme les happy few des années 1920, dites années folles.

Nous sommes nostalgiques parce que cette croissance semble s’être arrêtée et, avec elle, les progrès matériels et l’espoir que les enfants puissent avoir une vie meilleure que celle de leurs parents.

Pourtant les trente dernières années ont amené une transformation de leur quotidien – et du nôtre- l’entraînant dans une sorte de merveilleux.

Prenons comme date pivot 1981, non pas comme début de la présidence Mitterrand, mais comme lancement du PC d’IBM. Jusque-là l’ordinateur n’existait que pour les scientifiques et les informaticiens des grandes entreprises et des grandes administrations. Jusque-là les grandes firmes faisaient tout, toutes seules, au sein de leur entité.

Arrive cet ordinateur PC avec un logiciel de Microsoft et un microprocesseur d’INTEL dont une grande partie va être fabriquée en Asie. IBM lance le mouvement des « coopérations » d’entreprises, mondialisées, tout en ouvrant la vie quotidienne au traitement électronique de l’information. C’est le début d’une nouvelle ère, dématérialisée, mondialisée, qui tient du merveilleux.

Très vite, les PC se connectent, bientôt à l’échelon planétaire avec internet. Ils se diffusent dans les foyers, dans les petites entreprises, les pharmacies, les garages, les restaurants etc. Le principe générique du traitement des informations, écrites, orales, visuelles pour les enregistrer, les modifier et les transmettre, a mis au rebut nos anciens outils. Nos machines à écrire, nos magnétophones, nos caméras Super 8, bientôt nos téléviseurs analogiques et nos téléphones fixes. Le courrier postal, les journaux, le chèque puis l’argent papier ont commencé leur retraite. Tout devient virtuel. Même les amis se rencontrent sur les réseaux dit sociaux. Chacun est relié au monde entier, en direct, à tout moment. L’outil de base de l’hyper-connectivité médiatisée s’appelle téléphone intelligent (smartphone).

Il transmet parfois la voix, mais sert surtout pour envoyer des textes, des courriels ; il fait des photos, des vidéos, des « selfies », il affiche les contenus de « journaux » publiés en continu, écrits ou audio-visuels, il sert de billet de train, bientôt de moyen de paiement, il nous géo-localise et nous pilote, à pied, en vélo, en voiture. Il est enregistreur, radio, téléviseur, boîte à jeux. Pour vivre, il faut être et rester branché !

Jamais dans l’histoire de l’humanité un outil ne s’était généralisé à cette vitesse, l’entraînant dans un monde merveilleux, fascinant. Le phénomène Pokémon Go est emblématique de ces « Trente merveilleuses ». Où cela nous mènera-t-il ?

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes.

Retour haut de page

Pour un Grenelle du Travail

Tribune publiée dans Ouest-France le 19 juillet 2016Pendant les Trente glorieuses, jusqu’au début des années 1970, une part croissante de la population avait pu accéder à un emploi et à un confort de vie. Ce confort était aussi offert à ceux qui ne pouvaient travailler et aux retraités, par une réelle redistribution. Les plus riches y consentaient. Ils cédaient une partie des fruits de la croissance vive sous la pression des urnes et en négociant son importance avec les syndicats de travailleurs.

Ce système est épuisé. Les deux piliers qui le rendaient opératoire (une croissance, matérielle, vive, et une domination techno-économique sur le monde non industrialisé) se sont effondrés. Le rythme de croissance des pays « riches » s’est réduit peu à peu, et restera dérisoire à l’avenir. Au lieu de dominer, nous devons composer, avec la Chine, l’Inde bientôt, et d’autres pays dits émergents. Ne mentionnons pas la nécessité de cesser l’exploitation et la dégradation de l’environnement.

Face à cette crise, la tentative de sortie par le haut, comme la tendance néo-libérale montrent leur inanité. La course à la haute technologie menée par le GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) américain, prolonge la domination techno-économique, sans amener un réel confort de vie et surtout avec peu d’emplois. Le dernier rapport OCDE se montre rassurant : seuls 9% des emplois existants vont disparaître. Mais ajouté au chômage présent, c’est considérable.

La libéralisation des marchés financiers était censée orienter les capitaux pour booster l’efficacité économique. Des pays émergents en ont profité. Les autres ont été étranglés par la crise de 2008. Les fusions acquisitions d’entreprises géantes se sont multipliées en réduisant les effectifs et en augmentant les salaires des hauts dirigeants qui délivrent de la valeur à leurs actionnaires.

Malgré la croissance atone, l’indice de la Bourse de New York est en forte hausse, les taux de rendement visés sont de 15%. Ce n’est possible qu’en faisant de la plus-value sur la plus-value …On fait de l’optimisation fiscale, on fait circuler la plus-value le plus vite possible sur les marchés boursiers, sur les dérivés, et dans les paradis fiscaux légaux sans parler de tout ce qui n’est pas légal …La croissance n’est plus matérielle, elle est celle des services, notamment financiers : c’est le poste dominant du PIB au Luxembourg quand c’était la sidérurgie en 1970. Cela ne suffit pas, il faut donc réduire encore la part des travailleurs.

Mais le peuple commence à gronder. Que faire ? L’esprit de la République Française est celui qui permet à la fois de s’opposer, d’accepter les conflits, et de les maîtriser à l’aide de grandes concertations. Depuis 1936, des « Grenelle » ont permis de progresser dans le mieux-vivre ensemble, en convivialité. Après plusieurs mois de conflit autour du projet El Khomri, convoquons un Grenelle du Travail..

Menons une grande concertation, acceptable par les travailleurs comme par l’élite politico-économique Nous pouvons tous accéder à de la nourriture saine, nous vêtir, nous soigner et habiter des logements à haute qualité environnementale, nous instruire et nous cultiver, nous déplacer et nous divertir.

A condition de revoir notre organisation : le temps de travail, la formation au long de la vie, le rapport vie professionnelle/vie familiale, la démocratie sur le lieu de travail et dans l’économie, le revenu de base inconditionnel et la sécurité personnelle etc. Ecrivons un nouveau pacte social.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes.

Retour haut de page

Emploi, croissance : les limites de la loi Travail

Tribune publiée dans Ouest-France le 22 mars 2016Le projet de la loi Travail, même modifié, est une mesure de plus visant à restaurer l'emploi et la croissance.Une mesure de plus, guidée par la référence à l'idéal du marché libre. Et au modèle allemand. N'est-ce pas ainsi que l'économie allemande, avec les réformes Hartz de 2003-2005, a fait disparaître le chômage et assuré sa croissance?

L'argument du projet est simple: si le travail s'échange librement, le chômage va disparaître. Comme pour toute marchandise, avec un prix - ici un salaire - plus bas, l'offre et la demande s'égalisent. La démonstration a été faite outre-Rhin.

Une forte pression sur les chômeurs, pour qu'ils acceptent des emplois peu payés, a réduit le taux de chômage. Il est aujourd'hui à 4,5 %. Mais parmi ceux qui ne sont plus chômeurs, sont apparus des travailleurs pauvres, exerçant un mini-job à 450 € par mois qu'ils ont dû accepter de leur pôle emploi.

Donc, là-bas comme en France, à peu près 10 à 15 % de la population est en galère. La différence, c'est qu'en Allemagne certains ont des petits boulots tandis qu'en France ils touchent des petites allocations.

Même si les petits boulots ne sont pas épanouissants, certains pensent que c'est mieux. C'est l'option du projet El Khomri qui, en outre, détricote le droit du travail pour aider à licencier. Est-ce que cela garantit la croissance ? Voyons à nouveau ce qu'il en est chez notre grand voisin.

D'abord, sa croissance est faible. Certes, comparés à notre 1,1 %, les 1,7 % de croissance allemande impressionnent, tirés par les exportations et les excédents, quand notre compétitivité extérieure reste à la traîne. Mais cette compétitivité ne vient pas des lois Hartz.

Comparons le coût horaire du travail dans les industries manufacturières françaises et allemandes. Selon Eurostat : c'est un peu plus de 37 € en France pour plus de 39 € en Allemagne. Comment donc les entreprises allemandes peuvent-elles croître et améliorer l'emploi avec un coût du travail plus élevé que chez nous ? La réponse est connue. Les Allemands produisent de la haute qualité en consacrant 3 % de leur PIB à la recherche-développement. Ils ont poussé toute l'Europe à le faire et l'Union s'y est engagée avec la stratégie de Lisbonne en 2000. La France était alors à 2,25 %, elle y est encore.

Et le commerce extérieur allemand continue d'être excédentaire, sur le reste du monde, sur l'Europe, sur la France. En 2014, nous avons importé d'Allemagne pour 100 milliards d'euros quand on y a exporté pour 70 milliards. La loi El Khomri, même amendée, n'y changera rien.

Pour que la loi Travail ait des effets, même pour des petits emplois, il faut que les entreprises aient plus à produire, plus à vendre. L'austérité plombant la demande intérieure, il faudrait trouver des commandes à l'étranger. Exporter. Ce qui suppose être compétitif, pas seulement vis-à-vis de l'Allemagne mais aussi des autres pays.

Faute de réussite du Pacte compétitivité, il faudra encore réduire le coût du travail. Baisser les salaires de plus d'un tiers pour descendre, par exemple, au niveau du coût salarial moyen en Espagne ou en Italie.

Ce n'est pas raisonnable. Soumettre le travail aux lois du marché n'est pas la réforme nécessaire pour que s'instaure « un régime de travail réellement humain » - ce que vise l'Organisation Internationale du Travail - permettant à chacun de vivre bien. Une vraie réforme demande une large et longue consultation de tous, tant sur le travail que sur l'entreprise et la production.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes.

Retour haut de page

Pour sauver l'agriculture, il faut rétablir des quotas de production

Tribune publiée dans Reporterre.net de samedi 5 mars 2016Le gouvernement a entrepris de soumettre l’ensemble de notre société à la loi des marchés. Dans les années 1960, l’Europe avait pourtant décidé que l’agriculture, c’est-à-dire notre alimentation, était chose trop essentielle pour abandonner production et échanges aux aléas du marché. Il fallait à la fois maintenir les paysans, leur outil de production et l’environnement d’une part, et assurer que les consommateurs puissent s’alimenter dans de bonnes conditions, d’autre part.

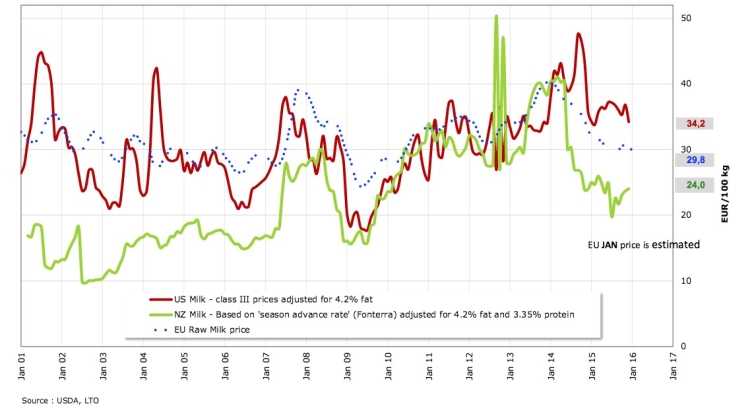

Pour y parvenir, il avait été décidé de réguler les marchés. Fut mis en place à cet effet, en 1984 pour la production laitière, un système de quotas. Le système de quotas est le meilleur système pour réguler des marchés agricoles qui ont tendance à présenter des fluctuations importantes qui peuvent s’amplifier. Cela a été démontré mathématiquement et statistiquement par une équipe du Cirad (Jean-Marc Boussard,2005) lors de discussions sur la libéralisation de l’agriculture mondiale. Et cela est vérifié par l’exemple de la réussite de la politique des quotas laitiers européens, comme on le voit sur le graphique ci-dessous.

Ce graphique est publié par le Milk Market Observatory (MMO), l’Observatoire du marché du lait, créé par l’Union européenne en avril 2014, un an avant l’arrêt des quotas laitiers. En rouge, le prix du lait états-unien, en vert le prix du lait néozélandais. On remarque l’effet des quotas en suivant l’évolution du trait en pointillé bleu, qui est celui du prix du lait de l’Union européenne. Les fluctuations ont été réduites. Même au moment de la violente crise de 2009, on voit que le prix européen a été maintenu bien au-dessus des deux autres prix. Cela a toujours été le cas, sauf lors des pics d’excès, jusqu’à ce que la fin décidée des quotas laitiers fasse basculer nettement le prix européen en dessous du prix états-unien. Cela explique la situation d’urgence vécue aujourd’hui par la plupart des producteurs.

Évolution des prix du lait aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et dans l’Union européenne.

La responsabilité de la situation présente incombe à nos gouvernements. Ils ont décidé, en 1986, la soumission de l’agriculture à la loi des marchés, une demande états-unienne pour lancer des négociations qui ont créé l’OMC (Organisation mondiale du commerce). C’est cette soumission qui a décidé la réforme de la PAC (Politique agricole commune) et l’abandon en 2015 des quotas laitiers. Cette soumission des gouvernements se poursuit dans les négociations secrètes de l’accord de libre-échange avec les États-Unis.

Il n’y a là aucun projet d’avenir pour notre agriculture qui pourrait mobiliser les agriculteurs et les citoyens ! Aucune vision ! En toutes choses, ce sont les marchés qui nous entraînent, mais personne ne montre où. Les marchés ne s’inquiètent pas des conséquences de tout ceci pour les agriculteurs et pour notre alimentation, pour le monde. Les agriculteurs ? Ils sont appelés à disparaître.

La politique des quotas a permis d’éviter de trop grands malheurs, comme en 2009, et aurait permis, certes, d’éviter celui d’aujourd’hui. Mais elle n’est pas une politique active, elle ne définit pas un projet d’avenir, pas même d’accompagnement des évolutions. Entre 1995 et 2014, le nombre de fermes laitières est passé de plus de 150.000 à 63.000. Un mouvement de concentration parfois par départs à la retraite, souvent dans des circonstances dures. La moyenne d’évolution entre 2000 et 2010 est la suivante : une surface plus grande de 36 % (95 hectares), une taille des troupeaux agrandie de 40 % (49 vaches) et le quota moyen relevé de deux tiers (453 000 litres). La soumission à la loi du marché va amplifier le mouvement.

C’est le choix du ministère, qui privilégie le productivisme et l’exportation. La Maison du lait s’enorgueillit : sur 10 litres de lait collectés, 4 sont exportés. 56 % de la poudre de lait fabriquée en France est exportée. La France gagne sur les marchés mondiaux ! Évidemment avec le soutien des industriels tels que Lactalis et Danone. Lactalis, premier groupe laitier mondial, fait 75 % de son chiffre d’affaire à l’étranger. Pour réduire les coûts de collecte, mieux vaut avoir de grandes fermes. D’où des projets tels que la « ferme-usine des mille vaches » en France, et partout en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Les opérateurs ne sont plus des fermiers paysans, mais des sociétés de capitaux liés à l’agrobusiness.

Que deviennent les fermiers et les campagnes ? L’exportation est-elle assurée ? La Chine paraissait un excellent client ; elle l’est moins depuis que sa croissance paraît incertaine et qu’elle se lance elle-même dans l’élevage. Voir le gigantesque projet à Mudanjiang d’une ferme qui pourrait compter jusqu’à 60.000 vaches pour produire à destination des Russes le lait que les Européens ne peuvent plus lui expédier à cause de l’embargo.

Un grand plan pour l’agriculture et l’alimentation en France et en Europe est hors de propos pour un gouvernement qui s’est soumis au marché.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes.

Retour haut de page

Agriculture : pour sortir de l'impasse

Tribune publiée dans Ouest-France le 27 janvier 2016Nos agriculteurs sont depuis 50 ans de bons élèves. De l’Europe, de la République, du Crédit Agricole, de la Mutuelle sociale agricole, de la FNSEA et des chambres d’agriculture. Pourtant ils sont dans l’impasse.

Pour la seule Bretagne, au cœur de la contestation actuelle, le nombre d’exploitations a baissé de 150 000, en 1970, à moins de 35 000. Certes elles sont plus grandes : 48 ha en moyenne au lieu de 13. Avec plus de salariés (un actif sur quatre), de gros équipements (500 000 euros en moyenne), et plus d’endettement (un taux moyen de 55%). Dans quinze ans, prédisent les calculs économiques, elles seront à peine plus de 20 000. Comment cette disparition de plus d’une exploitation sur trois va-t-elle se faire ?

Les éleveurs manifestent parce que le lait, le porc, les bovins sont achetés à un prix situé 40% en dessous de celui qui leur permettrait de vivre, frugalement. Ce prix résulte de la logique des marchés : nos éleveurs sont en concurrence avec des éleveurs européens dont les conditions de production sont différentes. Leur syndicat majoritaire, la FNSEA, ne se bat pas pour sauvegarder l’emploi ou la qualité, mais pour améliorer la productivité des plus compétitifs. Mais que ces compétitifs investissent et rachètent les plus faibles, n’inversera pas la tendance vers moins d’exploitations, plus grandes, plus équipées, avec plus de salariés, pour un revenu minime.

Pour organiser cette fuite en avant, la FNSEA veut 3 milliards d’euros et le répit d’un étiquetage de provenance… Même avec cela, le processus de compétition par les marchés, qui sera étendu par l’Accord transatlantique de libre échange, enfoncerait en fait les agriculteurs dans l’impasse. Pour en sortir, il faudrait renier la « religion intégriste » des marchés et organiser une agriculture nourricière, conviviale, celle qui nous lie les uns aux autres et à la nature.

Les pistes à creuser sont connues. En premier, privilégier les circuits courts et la souveraineté alimentaire. Produisons pour nous nourrir sans faire parcourir des milliers de kilomètres pollueurs à nos productions. Taxons de manière très progressive les produits agricoles selon les distances parcourues. Les fraises, les tomates – insipides - ayant fait mille kilomètres ne tenteront plus le consommateur.

Au lieu d’investir trois milliards d’euros pour agrandir les élevages, restructurons la production de nourriture sur nos territoires, préférons les élevages qui préservent nos nappes phréatiques, sans le secours de gros équipements. Pratiquons le soin au paysage, la biodiversité, l’agriculture en ville, la polyculture. Donnons aux animaux de l’herbe, des aliments cultivés localement, et non des produits importés. Aidons l’agriculture biologique, riche en emploi, moins gourmandes d’intrants lointains. Soutenons les productions locales de semences et d’équipement. Visitons les fermes, apprécions les traditions et les innovations culinaires pour redécouvrir des légumes variés et des viandes goûtées …

Mieux nourris, ayant renoué des relations de confiance avec les agriculteurs dont l’activité sera reconnue et leur vie pleine de sens, serions-nous en Utopie ? Non, si nous sommes assez nombreux à comprendre que c’est la seule voie de sortie, et que les énergies mobilisées parviennent à ouvrir le chemin en marchant.

Marc Humbert

Professeur d’économie politique à l’université de Rennes.

Retour haut de page